# 出行受限老赖主动履行8万元欠款:失信惩戒显成效

本文将详细讲述一名因出行受限而主动履行8万元欠款的“老赖”案例,揭示失信惩戒机制在推动债务清偿中的重要作用。通过对案件背景、失信惩戒的具体措施、老赖主动还款的动机以及社会影响的深入分析,展现了信用体系建设对维护社会公平正义的积极意义。本文还将探讨失信惩戒如何在生活中影响失信人,以及这一机制对其他债务人的警示作用,旨在呼吁更多人重视个人信用,共同构建诚信社会。

1. 案件背景:老赖长期拖欠8万元债务

在某地法院的执行案件中,一名被执行人因长期拖欠他人8万元借款而被列入失信被执行人名单。这名“老赖”在借款到期后,多次以各种理由拒绝还款,甚至在法院判决后依然无动于衷。借款人无奈之下向法院申请强制执行,但执行过程中发现该老赖名下几乎没有可供执行的财产,案件一度陷入僵局。

据法院执行法官透露,这名老赖在生活中表现得极为“狡猾”,不仅隐藏财产,还通过各种手段规避执行。然而,随着失信惩戒机制的不断完善,他的“失信行为”最终导致了生活上的诸多不便,这也为后续主动还款埋下了伏笔。特别是“出行受限”成为了压垮他心理防线的关键因素。

1.1 借款起因:一笔未还的借款

这笔8万元的借款源于几年前的一场生意合作。当时,借款人出于信任,将资金借给老赖用于生意周转,并签订了借款协议,约定在一定期限内归还本金及利息。然而,生意失败后,老赖以“资金周转困难”为由,迟迟未归还借款,甚至在借款人多次催促后选择了“失联”。

借款人最终将案件诉至法院,法院依法判决老赖归还借款及相应利息,但判决生效后,老赖依然置若罔闻。这种“恶意拖欠”行为不仅损害了借款人的权益,也严重挑战了法律的权威。

1.2 法院执行:财产难寻执行受阻

在执行阶段,法院对老赖的财产进行了全面调查,发现其名下几乎没有可供执行的资产。虽然法院采取了查封、冻结等措施,但效果甚微。老赖通过转移财产、隐匿收入等方式,试图逃避执行责任。

执行法官表示,这种“对抗执行”的行为在失信被执行人中并不少见,但随着“失信惩戒机制”的完善,单纯依靠隐藏财产已经无法让老赖“逍遥法外”。出行受限等措施的实施,最终让这名老赖感受到了实实在在的压力。

2. 失信惩戒机制:出行受限成关键压力

为了破解“执行难”问题,近年来我国不断完善失信惩戒机制,通过多部门联合,对失信被执行人实施信用约束。其中,“出行受限”作为一项重要的惩戒措施,对失信人的日常生活产生了深远影响。在本案中,正是这一措施让老赖最终选择了主动还款。

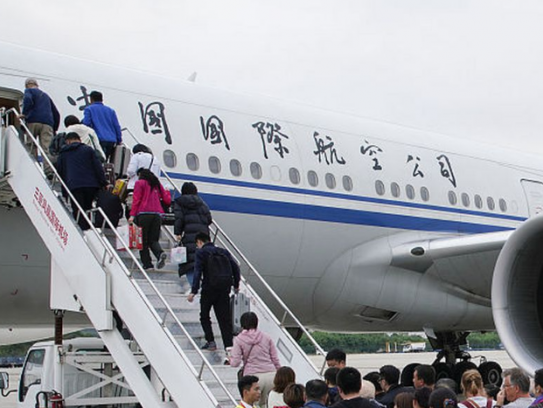

根据相关规定,失信被执行人将被限制乘坐飞机、高铁等交通工具,甚至无法办理部分高消费行为。这些措施看似简单,却直接影响到失信人的“生活质量”和“社会形象”,让他们在日常生活中处处受限。

2.1 出行受限的具体影响

对于这名老赖而言,出行受限带来的不便最为直观。据了解,他曾计划出差洽谈业务,但因被列入失信名单,无法购买高铁票和机票,只能选择耗时更长的交通方式,这直接导致了“业务受阻”。

此外,出行受限还影响了他的家庭生活。有一次,他的孩子需要参加外地的活动,但因其失信记录,相关出行计划被迫取消。这种“社会交往受限”让他逐渐意识到,失信不仅是一种经济负担,更是一种“精神压力”。

2.2 其他惩戒措施的叠加效应

除了出行受限外,失信惩戒还包括限制高消费、限制担任企业高管、限制子女就读高收费学校等多项措施。这些措施虽然在本案中并非主要因素,但也在一定程度上对老赖形成了“心理威慑”。

法院执行法官指出,失信惩戒的最终目的并非单纯惩罚,而是通过“信用约束”倒逼失信人履行义务。在多重惩戒措施的叠加下,老赖的生活空间被不断压缩,最终选择了主动还款。

3. 主动还款:出行受限后的妥协

在出行受限等多重压力下,这名老赖最终主动联系法院,表示愿意一次性清偿全部8万元欠款及相关利息。据了解,他在还款时坦言,失信惩戒让他“寸步难行”,尤其是无法正常出行对他的工作和生活造成了巨大影响。

法院在收到还款后,及时将其从失信被执行人名单中移除,恢复了其正常的社会信用。这一过程不仅体现了失信惩戒机制的“刚性”,也展现了法律对主动履行的“宽容”一面。

3.1 还款动机:不堪重负的选择

据老赖本人透露,出行受限是他主动还款的“直接导火索”。他表示,起初并不认为失信名单会对自己产生多大影响,但随着时间推移,生活中的各种不便让他逐渐“不堪重负”。

特别是在一次重要的商务活动中,因无法及时赶到而错失合作机会后,他深刻认识到“信用缺失”的严重后果。最终,他决定通过“变卖资产”等方式筹集资金,尽快清偿债务。

3.2 法院协助:还款后的信用修复

在老赖主动还款后,法院迅速办理了相关手续,将其从失信名单中移除,并恢复了其正常出行等权利。执行法官表示,失信惩戒的目的在于“督促履行”,而非一味惩罚,对于主动还款的行为,法院会给予相应的“信用修复”机会。

这一过程也让老赖深刻体会到,失信行为的代价远超预期,而主动履行不仅能“挽回损失”,还能“重塑信用”。他表示,今后将更加重视个人信用,避免再次陷入类似的困境。

4. 社会影响:失信惩戒的警示作用

这起案件的成功执行,不仅为借款人挽回了经济损失,也为其他失信被执行人敲响了警钟。失信惩戒机制通过“出行受限”等措施,让失信人深刻感受到“失信成本”,从而倒逼其履行义务。

此外,这一案例还体现了信用体系建设在维护社会公平正义中的重要作用。通过对失信行为的有效惩戒,社会诚信氛围得以进一步加强,更多人开始意识到“诚信为本”的重要性。

4.1 对其他失信人的警示

法院相关负责人表示,类似案例的曝光对其他失信人具有很强的“警示作用”。许多失信被执行人在看到出行受限等措施的实际效果后,纷纷主动联系法院,寻求解决债务问题。

这种“以点带面”的效应,正是失信惩戒机制设计的初衷。通过对个案的执行,形成对全体失信人的“心理震慑”,最终推动更多人自觉履行法律义务。

4.2 信用体系建设的意义

从更广的层面来看,这起案件反映了我国信用体系建设的显著成效。近年来,通过多部门联合惩戒、信用信息共享等手段,失信行为得到了有效遏制,社会诚信水平不断提升。

专家指出,信用体系建设不仅是经济发展的基础,也是社会治理的重要抓手。像“出行受限”这样的措施,正是信用体系的具体体现,它让失信人无处遁形,同时也为守信者提供了更加公平的社会环境。

通过这起“出行受限老赖主动履行8万元欠款”的案例,我们不难看出失信惩戒机制在解决“执行难”问题中的重要作用。出行受限等措施,不仅让失信人付出了“生活成本”,也让更多人意识到“信用价值”的不可替代性。

诚信是社会和谐的基石,也是个人立足社会的根本。希望通过类似案例的传播,能够唤起更多人对个人信用的重视,共同营造“守信光荣、失信可耻”的社会氛围。同时,也期待失信惩戒机制能够进一步完善,为维护公平正义提供更强有力的保障。